サル(ニホンザル)の生態について解説し、獣害被害の特徴と有効な対策を実例と交えて紹介します。

ニホンザルの生態

ニホンザルとは日本に生息する唯一のサルで、ヒトを除いた霊長類の中でも最も北に生息する動物種です。

霊長類のほとんどは熱帯地域から温帯地域に生息しているため、積雪地域に生息するサルは世界的にも大変珍しいと言えます。

生息地は日本国内の広葉樹林で、北海道と沖縄を除く本州、四国、九州およびその周辺の島に生息しています。

鹿児島県屋久島に生息:ニホンザルの亜種にあたるヤクシマザル

本州・四国・九州に生息:ニホンザル(ホンドザルと呼ぶこともある)

さらに近年では

二ホンザルの体の特徴

- 体長:50センチ〜70センチほど

- 体重:オスが10〜18キロ、メスで8〜16キロほど

体の特徴と発情期

霊長類には珍しく顔や尻が赤いという特徴があり、秋から冬にかけた交尾期になるとオスメス共に発情を迎え、顔と尻の赤みが増します。交尾期以外の時期でも顔と尻の赤みは役立っており、群れの識別に役立っていると言われています。

ニホンザルの食性

ニホンザルは雑食で、果実や木の実、種子、花、葉、樹皮などの植物を中心に、昆虫やカエル、トカゲ、鳥の卵、魚など動物性の物も食べます。

群れでの生活と繁殖

ほとんどのサルは数頭から数十頭の群れを作って集団で生活し、群れは複数のオスと複数のメス、その子ザルから成り立っています。

野生下での寿命は20年前後で、通常は1回の出産で1頭の子を産み、11〜18ヶ月の授乳期間を経て生後5〜7年で性成熟します。

狩猟対象からの除外と影響

ニホンザルの頭数推移において最も大きな影響を及ぼしたのは、1947年の”狩猟鳥獣リストからのニホンザル除外”です。

1947年より前は、ニホンザルも現在のイノシシやシカと同じように狩猟鳥獣として登録され、狩猟対象になっていました。

しかし、乱獲によって個体群が激減し、特に東北地方のニホンザルは一時期”絶滅のおそれのある地域個体群”として環境省レッドリストにも掲載されるほど危機的状況でした。

現代の課題:人間との共存

現在は、狩猟鳥獣リストから除外された効果もあって生息数は回復傾向にありますが、その一方で、農村の衰退や生息地の破壊によって農作物への獣害被害も発生しています。

現在は、狩猟鳥獣リストから除外された効果もあって生息数は回復傾向にありますが、その一方で、農村の衰退や生息地の破壊によって農作物への獣害被害も発生しています。

サルによる獣害被害の特徴

サルが関わる獣害被害には、大きく農業被害と人的被害の2つがあります。

1つ目:農業被害について

農林水産省の「野生鳥獣による農作物被害状況の推移」によるデータ

【 鳥獣別・平成27年度 農作物被害金額 】

| 順位 | 動物 | 被害金額 |

|---|---|---|

| 1 | シカ | 60億円 |

| 2 | イノシシ | 51億円 |

| 3 | サル | 11億円相当 |

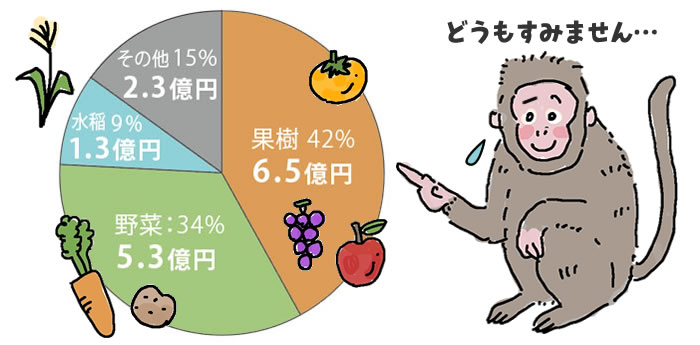

サルは農作物の中でも特に果実を好むため、被害金額の42パーセントにあたる6.5億円が果樹被害で、その次に野菜が5.3億円(34パーセント)、水稲が1.3億円(9パーセント)となっています。

【 都道府県別・平成27年度 サルによる果樹被害金額 】

| 都道府県 | 被害額(万円) |

|---|---|

| 山口県 | 1億1100万円 |

| 三重県 | 1億900万円 |

| 長野県 | 9900万円 |

ただし、近年は被害減少の傾向があり、平成27年に10億9100万円だった被害は、平成28年は10億3100万円、平成29年は9億300万円と徐々に減少してきています。

過去10年間で最高被害額18億円にまで膨らんでいたサル被害は、専門家の協力と効果的な対策により徐々に減ってきていると言えるでしょう。

2つ目:人的被害について

サルが人に近づく理由とその対策

これは、サルが持つ高い学習能力・記憶能力が関係しています。本来の野生サルであれば、人の姿を見ると遠くにいたとしてもすぐにその場から逃げるのですが、賢いがゆえに 一度「人の近くに行けば食べ物が手に入る」と覚えると、何度も近づくようになります。

- 例えば、果物の木や生ごみを見つけた経験があると、「またあるかも」と学習してしまいます。

- 最初は人を怖がって逃げていたサルも、次第に追い払っても逃げなくなり、やがて人に向かって威嚇したり、家や倉庫に入ってきたりと被害がエスカレートしてしまいます。

「ハナレザル」とは?

群れを離れたばかりの若いオスザルのことを「ハナレザル」と呼びます。このサルたちは新しい居場所を求めて、集落や人家に近づいてくることがあり、人的被害や人家侵入などの被害を与えることも多いです。

群れではなく単独行動をしているからと言って安心せず、見かけた場合は地方自治体に連絡しましょう。

有効な対策とその実例

ここでは、サルに有効だと言われている対策を3つご紹介します。

注意ポイント

人に馴れているサルは危害を与える可能性もあるため、実際にサル対策を行う際は必ず専門家の協力を得て行いましょう。

1つ目:農地への侵入防護柵の設置

農地で使用される侵入防護柵には様々な種類があります。

しかし、どの柵を使用しても良いというわけではなく、例えばシカやイノシシに有効な柵も、木に登ったり柵をよじ登ったりすることの出来るサルには効果がない場合があります。

そのため、サル被害に対する侵入防護柵を設置する場合には、農地周辺の環境に応じて適切な柵を選ぶ必要があるのです。

サルに効果のある柵づくりの工夫

実際に、サル被害を撃退したある地域では、専門家の協力を得て通電式ワイヤーメッシュ柵を独自開発し、地域内の全ての農地にこの柵を設置しました。

その結果

- 柵の網の部分だけでなく、上部にも電気が流れる線をつけることで、木の上から飛び移る・柵をよじ登るサルにも対応。

- 柵を設置した後、実際に農作物の被害が減ったとの声が多数上がっています。

- 集落への出没も減り、サルがその地域に近寄らなくなったという効果も出ました。

この地域でサル対策の効果が出たのは、サルの特性を理解した柵の設置はもちろん、地域全体で対策に取り組んだ点が効果に繋がっています。

住民たちの協力を得ながら、「地域内でサルが何かを食べる」という行為を徹底的に排除することで、地域に立ち寄る目的を失ったサルはその地域に出没しなくなります。

それでも寄ってくる場合は、出来るだけ大人数でサルを追い払うなど「この地域は人のエリアだ」という事を何度も繰り返しサルに伝えましょう。

2つ目:継続的な群れの監視

まず、サルの群れを知ることが被害対策の第一歩となります。

サルの群れはそれぞれの行動圏(テリトリー)を持っており、その中を巡回する形で餌を探しながら暮らしています。

また、群れごとに⏩ 行動エリア・頭数・出没頻度・被害の大きさなどが異なります。

そのため、次のような情報を正確に把握し、追っていく必要があります。

- 「どの群れが被害を出しているのか?」

- 「その群れは何頭で形成され、どのあたりに出没するのか?」

その最も一般的な方法は

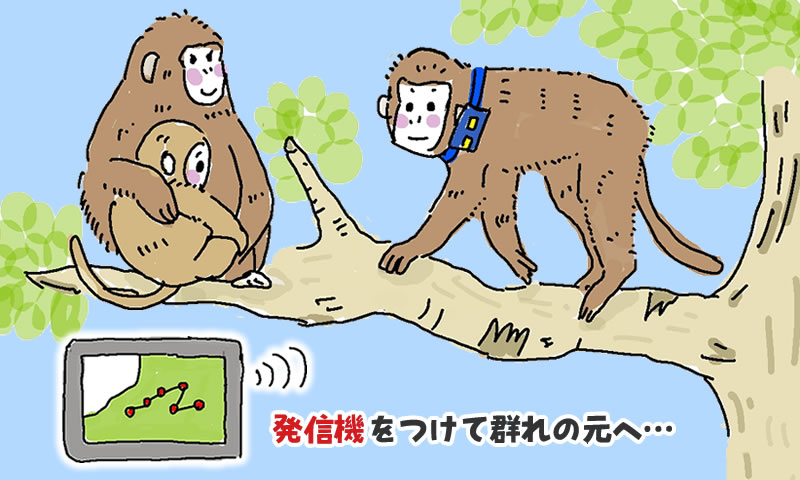

一度捕獲したサルに発信器を装着してもう一度野に放ち、その移動情報などを専用の受信機で取得する方法です。

これは 一見遠回な対策のように見えますが、こうすることで実際に被害が深刻になる前に効果的な対策を打つことができ、継続的な効果が得られます。

これは 一見遠回な対策のように見えますが、こうすることで実際に被害が深刻になる前に効果的な対策を打つことができ、継続的な効果が得られます。

3つ目:画的な捕獲活動

通常サルは数頭から数十頭の群れでやって来るため、群れの頭数が多ければ多いほど、一度の被害が大きくなってしまいます。

通常サイズの群れであれば、侵入防護柵や群れの監視、追い払いなどで対策できるものも、群れの頭数が多くなると一度の被害が大きい上に追い払いが大変になるため、群れの存続を前提に一部のサルを捕獲することがあります。

状況に応じた「捕獲」という対策

以下のようなケースでは、「捕獲」も選択肢となります。

- 一部のサルを捕獲する 群れの存続を前提に、行動を分散させるための対策。

- 群れ全体を捕獲する 非常に危険で被害が大きく、生息できる環境が周辺にない場合。

- 被害を与えている個体のみを捕獲する 特定のサルだけが問題を起こしているときの方法。

捕獲は「最後の手段」