電気柵の使用を検討している方に向けて、電気柵の仕組みや特徴、メリット・デメリット、より効果を高める方法、注意点などを解説します。

電気柵の特徴と種類

電気柵とは獣害対策に使用される侵入防止柵の1種で、田畑の周りに一定間隔で支柱を刺し、その支柱を基点に電線を取り付け、そこに電気を流す柵のことです。

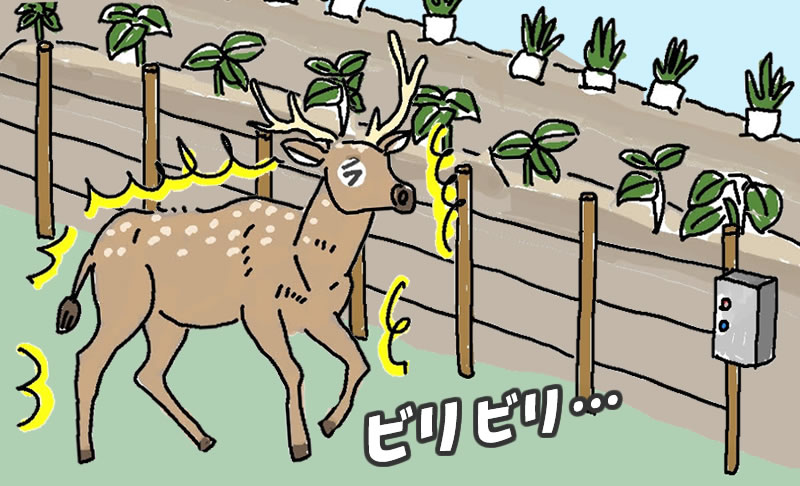

電線に触れると電気が流れる仕組みになっており、電気ショックを受けた動物は驚いて田畑を離れていきます。

動物の習性を利用

イノシシやシカをはじめとする動物たちは、見知らぬ物を見かけるとまず鼻先で「安全かどうか」を触って確かめようとします。

電気柵はこの習性を利用した柵であるため、動物が田畑に入れないような頑丈な柵というよりは、心理戦のような役目であることが特徴です。

また、以下のような特徴もああります。

- 強度は低めだが、設置がしやすく予算も抑えられる。

- 定期的な見回りやメンテナンスが必要

そのため、次のような初期段階で利用されることが多い対策です。

- 「最近になって田畑に動物がやってくるようになった」

- 「近隣の田畑に獣害被害がではじめた」

電気柵の種類と特徴

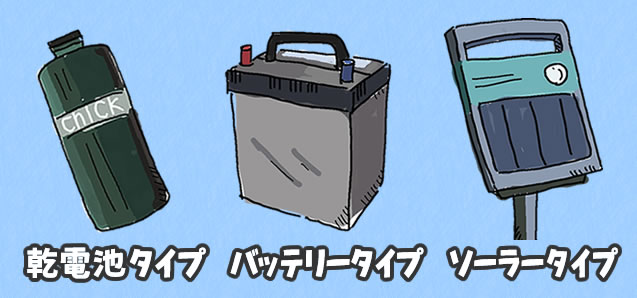

電気柵には乾電池タイプ、バッテリータイプ、ソーラータイプがあり、電気を流すための電流システムが異なります。

| 種類 | 特徴 | メンテナンス | おすすめシーン |

|---|---|---|---|

| 乾電池タイプ | 単1・単2電池などで手軽に電源供給可能。購入しやすい。 | 電池切れ時に交換が必要。 | 手軽に導入したい・短期使用向け |

| バッテリータイプ | 自動車用バッテリー等で長時間稼働可能。昼夜対応。 | 定期的な充電や防水対策が必要。 | 長期間・広範囲で使用したい場合 |

| ソーラータイプ | ソーラーパネルで自動充電。環境にやさしく省エネ。 | 日照条件に合わせた選定が重要。 | 日中の太陽光を活かした長期運用向け |

■ 乾電池タイプの電気柵 (最も一般的)

スーパーやコンビニなどでも手に入れやすい単1電池や単2電池で電流を流すことができます。

ただし、製品によっては特殊な電池しか使用できない商品もあるため、乾電池タイプの電気柵を購入する場合には身近に手に入る電池で作動するか?というポイントもしっかり確認しておきましょう。

■ バッテリータイプの電気柵

自動車用バッテリーなどを使用して柵に電気を流す仕組みです。

定期的にバッテリーを交換・充電する必要があり、設置時には雨に触れない工夫もしなければいけません。

その一方で、バッテリーの容量が大きいため昼も夜も長時間電気を流すことができます。

電気を流すのは夜だけで良いという方は、小型バッテリーを使用した製品を検討してみても良いでしょう。

■ ソーラータイプの電気柵

このタイプは、基本的な仕組みはバッテリータイプの電気柵と同じで、充電の部分をソーラーパネルに行ってもらいます。

乾電池タイプの電気柵は乾電池を使い切ったら交換しなければいけませんし、バッテリータイプも容量が空になったタイミングで充電しななければいけません。

その点のデメリットを、ソーラーパネルを併用することで軽減できるのです。

ソーラーパネルの併用にはバッテリー容量に応じたパネル選びが重要ですので、梅雨の時期や冬など日照時間が短い時期にも考慮した出力数のソーラーパネルを探しましょう。

電気柵を使用するメリット・デメリット

獣害対策を行う際、そのメリットだけでなくデメリットを知っておくことは大変重要なことです。

獣害対策においてどんな状況でも間違いなく効果のある万能な対策は 残念ながら存在せず、各条件によってベストな対策は異なります。

- 「どのような被害を減少させたいのか」

- 「どの動物が被害を及ぼしているのか」

- 「どのくらいの人出や予算がさけるのか」

その上相手は知恵や考えを持った動物ですから、調査や観察を経て駆け引きをしながらより効果のあるものに作り上げていくという姿勢が必要なのです。

1つの対策にとらわれることなく手段をいくつか用意して「電気柵はこの点は優れているけど、この点に関してはこの方法の方が良いな」と柔軟な対応ができるようにしていきましょう。

まずはメリットをご紹介します。

電気柵のメリット

- 低コスト・少人数で設置可能

電気柵は支柱と電線(ワイヤー)、そして電気を流す本体があれば設置が可能なので、大掛かりな重機や専門道具が必要なく一人でも設置が可能です。 - 必要な機材が手に入りやすい

ホームセンターや農協、ネット販売などで手に入れることができ、初めての方には必要なものが全て揃った電柵セットの購入がおすすめです。このセットであれば、電流や細かな規定についてあまり知識のない方でも、説明書を読みながら安全に設置することができます。 - 多様な場所で使用可能

田畑だけでなく、家庭菜園や民家の庭、ゴルフ場などでも実際に使用されています。 - 設置方法によって柔軟に対応

動物の種類や行動に応じて設置の工夫が可能です。

獣害対策に潤沢な資産と多くの人手を使えるケースはごくわずかで、「できるだけ予算を抑えて獣害対策を行いたい」という方がほとんどだと思います。

そんな方におすすめなのは、比較的費用が抑えられるネット柵や忌避剤(きひざい:動物が嫌がる匂い)散布、そして電気柵です。

電気柵のデメリット

- 物理的な強度が弱い

電気柵はあくまで動物たちを脅かす心理戦のような役目をするため強度はあまりなく、実際にシカやイノシシなどの動物がぶつかってしまった場合は簡単に倒れてしまう可能性があります。 - 被害が深刻な地域では効果が薄い

動物が頻繁に田畑に来て既に被害が大きい場合、動物は既に「ここにはエサがある」と学習してしまっている可能性があり、新たに電気柵を設置したとしてもそこを突破しようとする可能性があるのです。 - 心理的バリアに頼る側面あり 驚かせることで侵入を防ぐため、対策としての限界もある

そのため

害獣に応じた電気柵の活用方法

電気柵はある特定の動物のみ効果があるのではなく、工夫次第でどの動物にも効果を発揮することできます。

ここでは電気柵の高さや電線・ワイヤーの幅など、それぞれの動物対策に最適な設置方法をご紹介します。

POINT1:電気柵の高さ

電気柵は、対象動物(害獣)に応じて低めに設置したり高めに設置したりすることが可能ですので、動物に応じて適切な高さの電気柵を設置しましょう。

一般的に、電気柵の高さの目安は動物の体高(地面から首の根元までの高さ)やジャンプ力を元に考えられています。

| 動物 | 柵の高さの目安 |

|---|---|

| クマ | 約60cm |

| イノシシ | 約40cm |

| アライグマ・タヌキ・ハクビシンなど(中型獣) | 約50〜60cm |

| シカ | 約120cm(ジャンプ対策) |

POINT2:電線の段数と間隔

また、最も高い場所に張った電線以外に、電線の段数や電線同士の幅にも注意する必要があります。

それは、動物によって地面を掘ることが得意であったり、隙間をくくり抜けることが得意であったりするためです。

| 対象動物 | 段数 | 電線の間隔の目安 |

|---|---|---|

| クマ・イノシシ | 2〜3段 | 約20cm間隔 |

| アライグマ・タヌキ・ハクビシンなど(中型獣) | 4段 | 約5〜10cm間隔 |

| シカ | 4段 | 約20〜50cm間隔 |

樹上生活する動物への対応

■ ワイヤーメッシュ柵

電気柵は基本的に地面で生活する動物を対象にしていますが、例外的にワイヤーメッシュ柵などの金属製の柵に電気を通すという方法で、サルやハクビシンなど樹上生活をする動物にも対応させることができます。

ワイヤーメッシュ柵とは簡易的な金属柵のことで、コンクリートのひび割れ防止や強度補強に用いられるワイヤーメッシュを害獣対策に利用した柵です。

電気柵に比べて設置時の作業量は多いですが、その分強度があるため より高い効果が期待できます。

実例:サル被害撃退

実際にこの方法で集落のサル被害を撃退した事例もあり、この地域では専門家の助言を受けながら周辺環境の整備や追い払いを住民全員で徹底し、木から木へ飛び移り、柵をよじ登るサルにも効果があるような特殊ワイヤーメッシュ柵の開発・全農地への設置を経てサル被害を撃退したのです。

設置の注意点

電気柵の設置は、電気を通すという特性上いくつか注意すべき点があります。

法的な設置ルール

不適切な設置は感電事故や火災など死傷事故につながる可能性もあるため、日本では 電気事業法関係法令によって電気柵の設置方法が定められています。

以下のような項目に注意が必要です。

- 家庭用電源から直接電気を供給しない

- 注意喚起の掲示を必ず行う

- オン/オフのスイッチを設置する(24時間常時通電でも必須)

- 自作の場合は、法令に関する詳細を把握することが重要

初めて設置する方、不安な方は

必要なものが全て揃った「電柵セット」が販売されていますので、メーカー製品のそれらの商品を検討してみるのも良いでしょう。商品自体の安全が保障されているうえに、説明書の詳細を見ながら設置することが出来ます。

電気柵の特性を踏まえた整備

また、法的な注意点の他にも、電気柵の特性を理解した周辺整備も必要になります。

電気柵を正しく作動させるためには、定期的な下草刈りと見回り、メンテナンスが大切です。

- 定期的な下草刈りや周囲の見回りが必要

電気柵は「電線に動物が触れると電気が流れる」という仕組みになっているため、雑草や草木が電線に触れたままになっていると、そちらに電気が流れてしまって電流が弱くなり、動物対策に効果を発揮できなくなるのです。

- 電線の破損だけでなく、隙間からの侵入も要注意

柵の破損チェックの他、電線の隙間から動物が侵入している可能性もあるため、柵を設置して終わるのではなく「本当に侵入防止が出来ているか?」も定期的に確認しましょう。