鳥獣保護法について解説し、野生動物の保護や駆除の際に必要となる手続き・対応をご紹介します。

鳥獣保護法とは?対象となる動物種

鳥獣保護法とは、鳥獣保護管理法とも言われており、正式には“鳥獣の保護及び管理並びに狩猟適正化に関する法律”のことを指します。

法律の目的(第1条)

この法律の目的は以下の通りです。

- 鳥獣の保護と管理、並びに狩猟の適正化を図る

- 猟具の使用に伴う危険を防止する

- 生物多様性(生態系の保護を含む)を確保する

- 生活環境の保全と農林水産業の健全な発展に寄与する

- 自然環境の恵みを享受できる国民生活と地域社会の健全な発展を支援する

つまり・・・

豊かな生態系や農林水産業の発展、それに伴う私たちのより良い生活のために、野生動物を保護し、時には適切に管理・狩猟を行いましょう、ということです。

保護・管理の対象となる動物

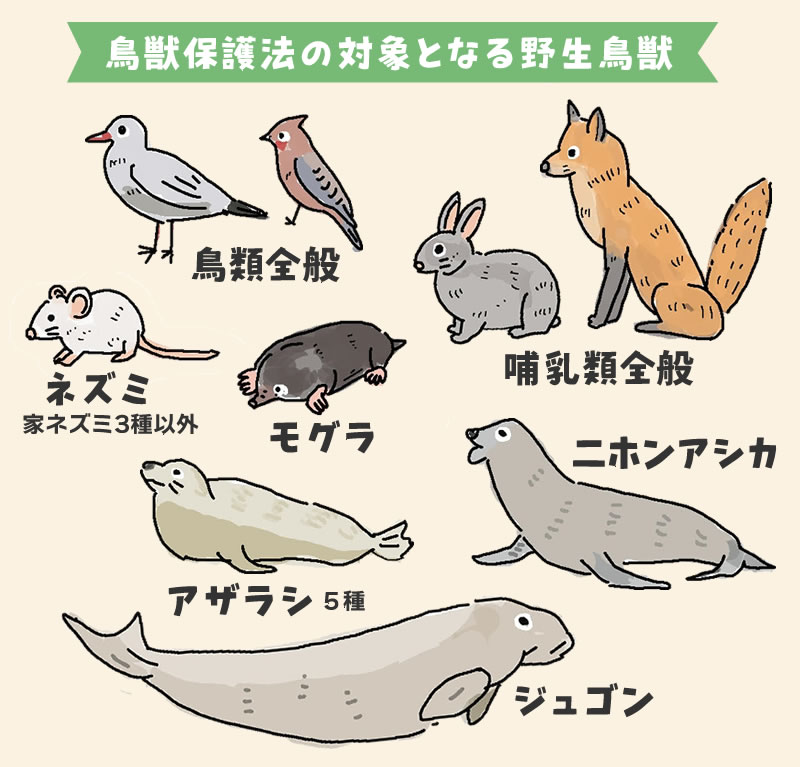

ただし、鳥獣保護法では全てのあらゆる生き物を保護・管理するわけではなく、対象となる野生鳥獣が決まっています。

鳥獣保護法で保護管理の対象となっている野生鳥獣は、鳥類・哺乳類に属する野生動物です。

★平成14年の法改正によって ネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることになりました。

| 分類 | 保護・管理の対象動物 | 保護・管理の対象外動物 |

|---|---|---|

| 鳥類 | 野生の鳥類全般 | ― |

| 哺乳類 | 野生の哺乳類全般 ★ネズミ・モグラ類 |

家ネズミ3種(ドブネズミ、ハツカネズミ、クマネズミ) |

| 海棲哺乳類 | ★ニホンアシカ、アザラシ5種、ジュゴン | クジラ、イルカなどその他の海棲哺乳類 |

| 爬虫類 | ― | ヘビ、トカゲなど |

| 両生類 | ― | カエルなど |

| 魚類 | ― | 魚類全般 |

| 昆虫類 | ― | 昆虫全般 |

鳥獣保護法で定められた規制

具体的な保護管理の方法としては

- 捕獲する必要がある場合には必ず許可を取る必要があること

- 捕獲する際には土地の所有者に承諾を取ること

- 捕獲した鳥獣は放置しないこと

- 野生鳥獣を飼養する際は登録が必要であること

- 鳥獣保護区を指定・管理して野生動物の生息環境を保護・整備すること

- 狩猟が適切に行われるように特定猟具の使用を禁止・制限区域を設置すること

- 狩猟者は免許を取得して登録をすること

- 捕獲数の報告義務を設けること

などがあります。

都道府県に求められる役割と、事業者や市民に求められる役割

鳥獣保護法では、各主体の役割が明記されています。

都道府県の役割

都道府県は、地域の実情に応じて科学的・計画的に鳥獣の保護・管理を推進する責任があります。

主な役割

- 国の施策に基づき、地域の被害状況や課題を踏まえた対応

- 専門家の助言を受けながらの科学的な管理

- 計画的な鳥獣保護事業の実施(調査、モニタリング、普及啓発など)

要チェック!

ニホンジカやイノシシは指定管理鳥獣です!

特に、平成26年の鳥獣保護法改正によって定められた“指定管理鳥獣(ニホンジカ・イノシシの2種)”に関しては、必要に応じてニホンジカ・イノシシの管理目標設定や捕獲の調整を記載した第二種特定鳥獣管理計画を作成し、場合によっては目標達成のために必要な捕獲を行うことが求められています。

事業者・市民の役割

一方で、事業者や市民は、鳥獣被害を最小限に抑え、鳥獣を誘引しない取組に協力する事などが求められています。

具体的な取組

- 鳥獣が集まる原因となり得る庭や所有敷地内に生えた果樹(カキ、ビワ、クリ、アケビ、ノイチゴ)を放置せずに収穫すること

- 地区の生ごみが荒らされる可能性を低くするために、地域ごとに指定されているゴミ出しの時間や方法をきちんと守ること

野生動物を捕獲したい場合の申請先。狩猟と許可捕獲の違い。

鳥獣保護法では、野生鳥獣の無秩序な捕獲を防ぐために、原則として捕獲を禁止し、特定の目的に限って許可制としています。

国指定鳥獣保護区内での捕獲や気象鳥獣の捕獲など特別な場合以外は、都道府県知事もしくは市町村長の許可申請が必要になります(お住まいの都道府県によって異なります)。

捕獲申請は、都道府県知事もしくは市町村長が定めた許可対象者、対象種、捕獲数、猟法、場所などの基準に応じて審査されます。

許可証が発行された場合は、捕獲時には必ず許可証を所持するようにし、捕獲後は速やかに結果報告をしましょう。

また、許可を受けて捕獲を行う“許可捕獲”と“狩猟”は、鳥獣を捕獲するという行動は同じでも、目的が異なります。

| 申請方法 | 内容 |

|---|---|

| 許可捕獲 | 申請時に記載した特定の目的のために許可を受けて捕獲 |

| 狩猟 | 都道府県が実施する狩猟免許試験に合格して狩猟者登録をした者が、特定の狩猟鳥獣を定められた期間と方法で捕獲 |

- 狩猟:捕獲できる時期や方法、対象鳥獣が指定されている。

- 許可捕獲:危険猟法を行う場合以外は、申請時の期間や猟法、対象鳥獣が細かく指定されていることはほとんどない。

申請内容が許可されれば、内容通りに捕獲を行って速やかに結果を報告すれば良いのです。

注意ポイント