実際に狩猟を行う場合、必ず配慮しなくてはならない安全面。その中でも、国が定めているいくつかの基準について解説します。

狩猟期間。具体的な日付とその意味とは

狩猟期間とは、鳥獣保護管理法の中で定められている狩猟を行ってよい期間を指します。

これらの期間は、独特の生態系と環境を持つ北海道では、毎年10月1日から翌年1月31日まで(猟区内は、毎年9月15日から翌年2月末日まで)。それ以外の本州・四国・九州などの地域は、毎年11月15日から翌年2月15日まで(猟区内は、毎年10月15日から翌年3月15日まで)と定められています。

南北に伸びた日本列島の特性上、北海道の狩猟期間は始まりも終わりも早いことが特徴です。

この狩猟期間は、事故やトラブルを未然に防ぐため、農林業作業の実施時期や森の中の見通し、鳥類の繁殖期や渡り時期などを考慮して定められています。当然のことながら、民家付近や人の出入りが多い場所での狩猟は禁止されていますが、山林とはいえ全く人が出入りしないとも限りません。

例えば、木の管理をしながら林業を行っている人や山菜採りに出かける人もおり、狩猟用の罠にかかったり誤射されたりしては大けがでは済まない可能性もあります。

これらの可能性を少しでも低くして安全な狩猟を行うため、秋から春先までという狩猟時期を定めているのです。

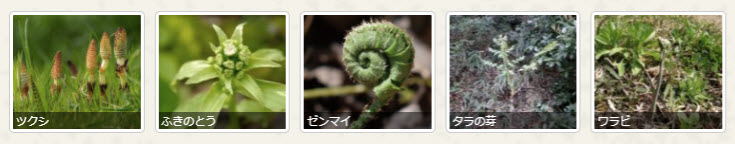

林業の植裁(植林)が行われる時期は春ですし、山の斜面の草を刈る「下草刈り」が行われる時期は夏。つくしやふきのとう、ゼンマイ、タラの芽、ワラビなどが良く採れて山菜採りをしに山林に人が来る時期も、春先から初夏です。

また、落葉樹の葉が生い茂って見通しが悪い夏を避けているという理由もあります。これらの狩猟時期は、気候面の特徴や生態系のバランスなどによって、都道府県で猟期を延長・短縮している場合がありますので、詳細は各都道府県にお問い合わせください。

狩猟禁止・制限区域

鳥獣保護管理法では、狩猟を行う区域に関して5つの狩猟禁止・制限区域が定められています。

| 狩猟禁止・制限区域 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 指定猟法禁止区域 | 鳥獣保護区 | 休猟区 | 特定猟具使用禁止制限区域 | 猟区または放鳥獣猟区 |

これらは制限ごとに設定者が異なり、

- 環境大臣が設定して国全体で区域が統一されているもの

- と、都道府県知事が設定して都道府県ごとに統一されているもの

この2種類があります。

指定猟法禁止区について

まず指定猟法禁止区域とは、鳥獣保護を目的に、環境大臣または都道府県知事が指定する区域の事で、鉛銃弾を禁止する区域が多いです。これに指定される場所は、川や湖、沼、ダム、運河など水辺付近の地域が多く、水辺に生息する鳥の保護や、生態系への鉛毒被害も考慮した区域設定だと言えます。

鳥獣保護区について

鳥獣保護区とは、鳥獣保護の観点から狩猟が認められない区域の事で、環境大臣が指定する国指定鳥獣保護区と都道府県知事が指定する都道府県指定鳥獣保護区があり、北海道の知床や長崎県の対馬がよく知られている鳥獣保護区だと言えます。

その中でも特に保護されるべき区域は、より制限の厳しい特別保護区や特別保護指定区域に分類され、狩猟だけでなく、その地の開発や植物の採取、撮影や録画までも許可が必要となります。水鳥の渡来地や集団繁殖地、希少鳥獣が生息する地などが多くしてされています。

休猟区について

休猟区とは、減少している狩猟鳥獣の増加を図るために指定された区域のことで、都道府県知事によって一定期間の狩猟が禁止されています。ただし、有害鳥獣である場合は、都道府県で許可を受けた内容に限り、休猟区でも捕獲が可能です。

特定猟具使用禁止制限区域について

特定猟具使用禁止制限区域とは、危険防止のために特定猟具を用いた狩猟を禁止または制限する区域で、都道府県知事が指定します。平成26年時点のデータでこれに指定されている区域の多くは、多くは“銃器の使用を禁止”しており、一部は“鉛散弾の使用禁止”や“わなの使用禁止”している区域もあります。

猟区または放鳥獣区域について

猟区または放鳥獣区域とは、その土地の管理者が定めた独自ルールのもと狩猟を行える区域です。管理者によってルールは様々ですが、入猟者数の制限や狩猟日の指定、狩猟方法や場所の指定、対象動物の指定などを指定し、管理された適正な狩猟を行う事を目的としています。

危険猟法・禁止猟法とは

狩猟とは、鳥獣保護管理法第2条第8項にて「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」と定義されており、狩猟に関する定めを順守するという前提があってはじめて成り立ちます。その中でも、危険予防や鳥獣保護の観点から一定の制限が掛かっている猟法をご紹介します。

危険猟法として指定されているのは爆発物・劇薬・毒薬を使用した猟法です。

爆発物や劇薬、毒薬の使用は、狩猟鳥獣だけでなく場合によっては人の生命までも脅かすおそれがあるため、危険猟法として禁止されています。それらを使用するものは、銃床を肩に付けて銃を構える据銃(きょじゅう)や、一般的に落とし穴とも呼ばれる穴を掘って動物を落とす陥穽(かんせい)、その他のわな猟も実施する事は出来ません。

また、禁止されている危険猟法以外にも取扱いと使用に十分注意しなければならないのが銃猟です。

銃猟の使用には、大きく3つの制限が掛かっています。

| 日の出前と日没後の銃猟禁止 |

|---|

|

銃猟の特徴に“遠距離から獲物を狙える”という点がありますが、草陰や茂みの向こうで何か動く気配がしたからと言ってむやみに銃を向けてはいけません。

銃を向ける前に、必ずその標的が間違いなく狩猟鳥獣であるか?銃を放って安全な環境であるか?を判断・確認する必要があります。 日の出前や日没後などの日が出ていない暗い時間帯は、それらの判断が正しく行えないという理由もあり、時間帯に制限が掛かっています。 |

| 人が多く集まる場所での銃猟の禁止 |

|

住居が集合している地域や広場、駅など人が多く集まる場所で銃猟してはいけません。

銃弾は、たとえ標的に向かって放たれたとしても、標的に当たらなかった場合や何らかのミスで銃口の先がずれてしまった場合は、流れ弾として意図していない場所に飛んでいきます。いくら経験を積んだ狩猟者であれ、有害鳥獣が頻繁に出没する地域であれ、そのような危険が伴う環境での銃猟は行ってはいけません。 |

| 人や乗り物に向かった銃猟の禁止 |

|

弾丸の到達するおそれのある人、飼養・保管されている動物、建物、電車、自動車、船舶、その他の乗り物に向かって銃猟してはいけません。

2つ目に挙げた事項と似ていますが、その対象が人間そのものでなくとも、他人の所有物を傷付けてはならないという意味で禁止されている内容です。 |

銃猟は大きな危険が伴う猟法であるがゆえに、目の前の狩猟鳥獣だけでなく、これらの3つのように周辺の環境にまで配慮しなければならないのです。

鳥獣保護を基に、日本で禁止が制定されている猟法

最後に、鳥獣保護を理由に国で禁止が制定されている禁止猟法のうち数例をご紹介します。

口径の長さが10番以上の銃器の使用禁止

口径とは銃の発射口の直径の事で、これが10番(約20mm)以上の銃器は使用してはいけません。口径の番号とされる数字が大きくなる程口径は小さくなるため、口径10番より小さい銃しか使用してはいけないと言うことです。

つりばりやとりもち、弓矢、キジ笛を使用した狩猟の禁止

餌にわなとしてつりばりを付けたり、弓矢によって鳥獣を射ち落としたり、キジを誘き寄せるためにキジの鳴き声に似たキジ笛を用いたりすることが禁止されています。

飛行中の飛行機や運行中の自動車などから銃器を使用する狩猟の禁止

狩猟のイメージとして、諸外国の映画などに組み込まれている“飛行機から野生動物を追い、銃器を向けるシーン“を想像する方もいるかもしれませんが、日本国内ではこのような状況での狩猟は禁止されているためあくまで海外でのイメージにしか過ぎません。

これらの他にも、猟犬の利用方法にまつわる禁止事項や、特定の狩猟鳥獣を狩猟する場合に関する禁止事項もあります。内容を十分に理解したうえで、法律に定められた範囲内で狩猟を行ってください。