生活に身近なハトが及ぼす鳥獣害被害について、マンション・住宅における糞害の事例や対策をご紹介します。

ハトの生態

公園や広場、河川敷、屋根の上などあらゆる場所で見かけるハトの生態をご紹介します。

ハトは北海道から沖縄にかけて全国各地に生息しており、北海道・本州・四国・九州だけでなく周辺の島々にも広く分布しています。分布域は世界を見ても大変広く、北極と南極を除く全世界での生息が確認されています。

現代では連絡用はさることながら、観賞用・愛玩用としてハトを飼育する人も少なくなり、本来の生息地となる自然環境の減少した影響もあって都市部や住宅地などの環境に適応した生活を送っています。

日本に生息するハトの種類

私たちが日本で見かけるハトにはドバトとキジバトの2種類がいます。

1. ドバト(カワラバト)

- 公園や広場、河川敷など人の多い場所によく見られる。

- もともとは伝書鳩やレース用に飼育されていた。

- 羽の色や模様には個体差があり、グレーを基調に白・紫・赤・緑などのバリエーションがある。

2. キジバト

- 森林や里山など自然に近い場所に生息し、都市部にはあまり現れない。

- 全体的に灰褐色で、首元にウロコ模様があるのが特徴。

これらの特徴から

ドバトの生態における特徴

最大の特徴は、非常に強い帰巣本能(きそうほんのう)で「巣に帰る本能」のことです。

- 生まれながらにして自分の巣の位置を本能的に把握している

- どれほど離れても巣に戻ることができる能力をもつ

- 最大で 500~1000km離れた場所 からでも帰巣可能

何をもとに巣の場所を特定しているの?

これに関しては、地球の磁気、視覚、嗅覚など様々な説がありますが、詳しいことはまだ分かっていません。

繁殖と子育ての流れ

- 一年中繁殖が可能で、一夫一妻のペアで巣作り・育児を行う

- 巣の特徴:雨風をしのげて外敵が少ない場所に多く見られ、木の枝や自らの羽毛などを集めて作る

- 卵からヒナへの発育:産卵後は雌雄で交代して温める ➡約16日で孵化 ➡親鳥の“ピジョンミルク”でヒナを育てる ➡約17日で羽が生え揃う ➡1ヶ月ほどで巣立ち

ハトの糞害

ハトの被害で最も多いのが、ハトの巣やねぐらがある場所に溜まってしまう糞の被害です。

糞害の中でも、被害が多く一般的なものをご紹介します。

01.外観やイメージの悪化

ハトは、商業施設の駐車場や非常階段、マンションのベランダや屋上、公園のトイレ、駅のホーム、高速道路の高架下など、カラスなどの外敵が立ち入らないような安全な場所に巣を作ろうとします。

しかし、鳩が巣を作ってしまった場所にはすぐに糞が溜まってしまい、商業施設に買い物に来る人や公園・駅を利用する人に不潔感やマイナスイメージを持たれてしまいます。

また、集合住宅地やマンションでの糞害は「車に糞を落とされた」「洗濯物に糞がついた」などの近所トラブルに発展する可能性もあります。

02.糞による商品価値の変化

ハトはマンションや公園だけでなく、工場や倉庫に巣を作って住み着くこともあります。

工場や倉庫での糞害は、宙を舞う羽毛や衛生面の問題はもちろんのこと、商品に直接糞をされてしまう事で作業が止まってしまったり、気付かずに出荷して待った場合に大きなイメージ破壊と損害を生んでしまったりすることもあります。

美しさを売りにしている売り出し中のアパートやマンションにも同じことが言えるでしょう。

03.ハトの糞による金属やコンクリートの腐敗

ハトの糞には硫化水素という酸性の成分が含まれているため、金属やコンクリートと化学反応を起こしてサビの原因になったり強度が落ちてしまったりします。

その酸性成分は糞中にごく微量に含まれている程度であるため、少し糞をされた程度であれば問題はないのですが、床に隙間も無いほどびっしり糞をされてしまったりその大量の糞を掃除しないまま長期間放置したりすると、腐敗が進んでしまう可能性もあります。

04.ハトの糞害が引き起こす害虫問題について

害虫問題は、ハトの糞が大量に溜まる、羽毛が舞う、ハトが巣を作って住み着くなどが原因で引き起こされる問題で、その糞や羽毛がノミ・ダニ・ゴキブリの発生源となってしまう2次的な被害です。

ハトによる人への健康被害については、ノミ・ダニの問題も含めて次の項目でご紹介します。

ハトの糞害による人への健康被害

ハトの糞害については前の項目でもご紹介しましたが、こちらでは人への健康被害について、ノミ・ダニ被害、細菌性感染症、ウイルス性感染症に分けて詳しくご紹介します。

ノミ・ダニ被害について

ノミやダニの中には鳥類の羽毛に寄生する種類がいます。

それらは普段は鳥の血を吸って生きていますが、何かのきっかけで人間に近づいた場合は人を吸血する場合もあります。

- 被害が多い季節:最も多く報告されるのは5〜6月(春〜梅雨)

- 理由:多くの鳥のヒナが巣立つ季節で、ノミ・ダニの活動が活発化するため

吸血による健康被害

- ダニやノミに吸血されてしまうと、幹部は激しいかゆみや痛み、腫れを伴い、刺された人の免疫や体質によってはアレルギー反応を起こして皮膚炎や鼻炎、気管支喘息を起こしてしまう場合もあります。

- ノミやダニは羽毛の中だけでなく巣にもたくさん生息しているため、鳥類の巣がノミ・ダニ発生の温床になっている場合もあります。

巣を取り除いて掃除をした場合は、最後に消毒を行うなどして見えない害虫にも注意を払うことが必要です。

細菌性感染症について

ハトの糞から感染する恐れのあるものには、大きくクリプトコックス症、サルモネラ症、トキソプラズマ症の3つがあります。

クリプトコックス症について

カビの一種であるクリプトコックス真菌によって引き起こされる感染症です。

この真菌は土の中に含まれるほど私たちの身近にある真菌なのですが、真菌の餌となる成分がハトの糞にたくさん含まれているため、ハトの糞がある所で発生・増殖しやすいのです。

何らかの過程でこの真菌を口に入れてしまうことが原因で人間にも感染し、肺の中で増殖します。

健全な大人であればこの真菌を口に入れても症状が出る人は少なく、発症したとしても重症化はしませんが、免疫が低下している人や子どもは発症・重症化する可能性があります。

サルモネラ症について

サルモネラ症はサルモネラ菌という病原菌が原因で、一般的には肉や卵の食中毒として知られています

。牛や豚、鶏の腸内にいる常駐菌で、肉や卵による食中毒以外にもサルモネラ菌を保有する動物や昆虫との接触によっても感染します。これはハトも例外ではなく、ハトの糞や卵への接触を経て感染する可能性があるのです。

サルモネラ菌に感染した際の代表的な症状は急性胃腸炎です。

感染後半日から2日で発症し始め、吐き気や嘔吐などの初期症状の後、腹痛や下痢などの症状が3〜4日続きます。

子どもや高齢者が感染すると重症化する恐れもあるので、発症した場合は医師に相談して適切な処置をしてもらいましょう。

トキソプラズマ症について

トキソプラズマ症とはトキソプラズマという原虫が原因で起こる感染症です。

このトキソプラズマ症は全人類の3分の1がすでに感染しているほど世界中で広く蔓延していて、多くの人にとっては無害、もしくは軽い症状で終わることが多い感染症です。

しかし、免疫不全のHIV感染患者や免疫が低下している闘病中の患者などにとっては深刻な症状を引き起こす場合があるため注意が必要です。

ウイルス性感染症について

ハトの糞から感染する恐れのあるウイルス性感染症には、一般的に鳥インフルエンザとニューカッスル症の2つがあります。

鳥インフルエンザとは?

- 原因:A型インフルエンザウイルス

- 感染対象:主に鳥類(家畜として飼育される鳥類)

- 特徴:1⃣ 感染すると家禽の大量死を引き起こす可能性がある農業 2⃣生産者に深刻な被害を与える

- 人への感染:基本的には感染しないが、極めて稀に感染例あり

ニューカッスル症とは?

- 原因:ニューカッスル病ウイルス

- 感染対象:鳥類(とくに鶏)

- 症状例(鶏の場合):胃腸炎 / 肺炎 / 脳炎(神経症状)

- 人への影響:1⃣感染すると結膜炎を引き起こす可能性あり 2⃣感染源のひとつが“鳥の糞” 3⃣ワクチンの普及により、日本国内での人への感染例は激減

糞害に有効な対策

公園やマンションのベランダ、商業施設、駅など、人々が気持ちよく過ごすはずの場所で起こる糞害は、清潔感が損なわれるだけでなく人間の健康にも被害があることが分かりました。

ここではそれらの被害を受けないための有効な対策を、ハトを近付けない方法と糞の掃除方法に分けてご紹介します。

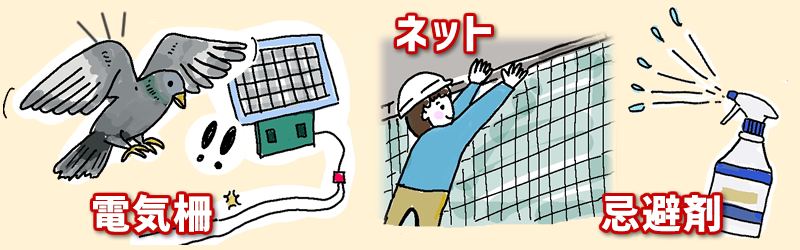

ハトを近付けないための対策には、電気柵を設置する、ハトが集まる場所をネットで囲う、忌避剤を撒く、などいくつか方法があります。

ハトは帰巣本能が強いため、一度巣を作ってしまうとその場所に対する執着心がより一層強くなり、深刻化するほど追い出すことが難しくなってしまいます。

そのため

ネットの設置

初期段階の対策で最も一般的なのは、ハトが集まる場所やその付近を鳥よけのネットで囲うことです。

設置するネットは、サイズや耐久性、設置方法の簡易さなどを考慮に入れる必要があります。

ハト対策ネット設置のポイント3つ

- 網目の大きさ:ハトが通り抜けられないサイズを選ぶ

- 素材の強度:雨風に強く、つつかれても破れにくいものが望ましい

- 設置のしやすさ:DIYでも扱いやすいものを選ぶと効果的

設置時の注意点

- ハトは体を縮めるとかなり細い隙間にも潜り込むことができるので、小さな隙間も見逃さずに埋め、上下からしっかりと固定する。

- ホームセンターなどには鳥類専用の侵入防止ネットが販売されていますので、雨風にも強く鳥がつついても破れないほど強度のある素材を選ぶ。

- ネットを設置して安心せず、ハトが入り込んだ形跡がないか?付近に糞が落ちていないか?などを定期的に確認することも大切。

- 人の目につく場所に設置する場合は、外観を損ねない色のネットや目立たない細めの糸を使用したネットを選んでみるる。

忌避剤によるハト避け

忌避剤(きひざい)とは、ハトが嫌がる臭いを発するもののことで、スプレータイプや固形タイプ、ジェルタイプなど被害場所の形状や被害の深刻度によって様々なタイプを使い分けることができます。

忌避剤の種類

- スプレータイプ:手軽だが効果は2〜3時間

たまにハトが来る・時より数話のハトがベランダで休んでいるなどの初期段階における対策として有効 - 固形タイプ:吊り下げ型で1〜2ヶ月効果あり、設置場所に注意

天井や物干し竿からぶら下げておくタイプなので、設置の際は 雨に濡れない場所であること、小さな子供やペットが口に入れないように少し高めの場所につるすことなど配慮しましょう。 - ジェルタイプ:ハトの着地面に広げて塗布、ベタつきと臭いで強い忌避効果

ハトの足にベタつきと匂いが直接付着するため、スプレータイプや固形タイプよりも強い効果を発揮します。こちらも小さい子供やペットの届かないところに設置しましょう。

電気ショックによるハト避け

ハトが、屋根や手すりなどに触れた瞬間に電気を流すシステムのことで、ハトによる被害が深刻化した時に使用されることが多く、その効果もかなり高いと言われています。

電気工事が必要な場合もありますが、最近ではソーラーパネル式の工事不要な設備もあり、一般家庭や対策予算が少ない場合でも取り入れやすくなっています。

ハトの糞の掃除方法

ハトは群れで休憩をする場所や巣を作る場所が決まったら、そこを拠点に生活をするため、時間が経つにつれて糞の量はどんどん多くなってしまいます。

ハトの糞には様々な症状の原因となるウイルスや細菌が含まれていますので、糞を見つけたら溜まってしまう前にこまめに掃除をしておくことが大切です。

糞の掃除において重要なポイント3つ

- 手袋やマスクを着用すること

- 風の強い日を避けること

- ゴミ出しの日に合わせること

一見ハトの糞は乾燥していて少量の場合はホウキやブラシ等で手軽に掃除をしてしまいそうですが、その乾燥した糞こそ危険で、ウイルスや細菌を含んだ糞が空気中に舞い上がり、体内に入ってしまう危険性があります。

掃除をする際に、以下の工夫が必要です

- 使い捨てできて細かい粉も入り込めないようなゴム手袋をする

- 細かい粉塵を吸い込まないようにマスクをする

- 使い終わったら捨てられるような要らなくなった上着を着る

- 風の少ない日に掃除を行う

- 掃除中はなるべく糞が舞い上がらないようにお湯や水をかけて糞をふやかし、柔らかくして新聞紙や布でふき取る

- 掃除をする際は、すぐにゴミ捨てに出せるよう日付や曜日を確認して行う

掃除後に注意すること

糞を掃除した後のゴミには、当然のことながら糞と一緒にたくさんの細菌やウイルスが含まれています。

せっかく掃除をしてもそのゴミを敷地内に放置したままでは、さらにノミやダニが繁殖して飛び散ってしまうこともあります。

掃除はできるだけゴミの日の前に行い、着用していた上着や手袋・マスク等も一緒に捨ててしまいましょう。